❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖

日本のプレハブ建築市場の評価 – 2026-2032

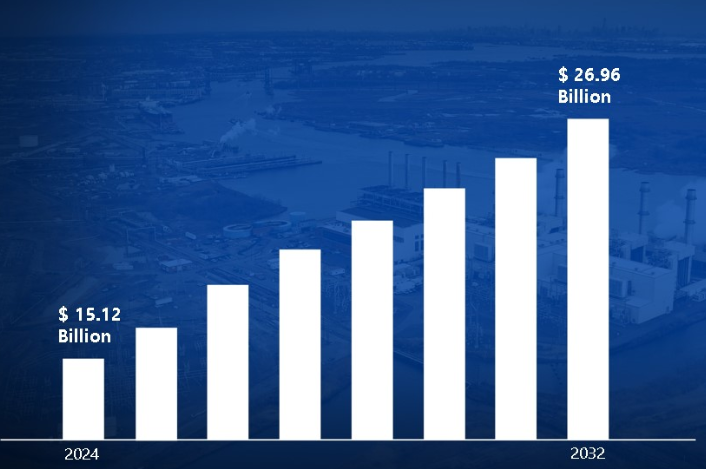

持続可能性と二酸化炭素排出量削減に対する日本の取り組みが、プレハブ建築の採用を後押ししています。管理された製造環境は材料の無駄を削減し、多くのプレハブ構造は環境配慮型材料を使用して設計されています。このように、環境への配慮と持続可能性の目標は、2024年に151億2,000万米ドルを超え、2031年までに269億6,000万米ドルの評価額に達する市場規模の成長を急増させています。

設計、製造、組立工程の進歩が日本のプレハブ建築市場の成長を大きく後押し。自動化、3D印刷、ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)などの最先端技術は、プレハブ建築の品質、効率性、持続可能性を高めることで業界に革命をもたらしています。このように、設計の進歩により、市場は2026年から2032年にかけて年平均成長率7.5%で成長します。

日本のプレハブ建築市場 定義/概要

一般にプレハブと呼ばれるプレハブ建築物は、管理された工場環境で主要な部材が現場外で製造され、その後建設現場に運ばれて組み立てられる構造です。プレハブ建築は、すべての要素を現場で製造する従来の建築とは異なり、壁、床、屋根、あるいはモジュール全体のような構成要素を工場で事前に製造します。これらの部材を現場で効率的に組み立てることで、工期と労力を大幅に削減します。

プレハブ建築は、その持続可能性でも高く評価されています。管理された環境は建設廃棄物を最小限に抑え、多くのプレハブはエネルギー効率の高い材料とシステムで設計され、環境への影響を低減します。さらに、プレハブ建築は現代の建築トレンドに合致しており、住宅、商業、工業の各分野で多様なニーズを満たすカスタマイズ可能な設計と革新的なソリューションを提供します。

日本のプレハブ建築市場の成長を加速させる自然災害への耐性と建築物の安全性とは?

プレハブ建築物は、精密に設計された部品と堅牢な設計により、構造的完全性と自然災害に対する耐性を高めています。 環太平洋火山帯に位置する日本は、地震、津波、台風の影響を受けやすい。そのため、日本は災害に強い建築技術の開発を優先してきました。国土交通省によると、プレハブ建築物は2022年の構造試験で、従来構造に比べて耐震性が40%向上。日本プレハブ建築協会によると、耐災害性プレハブ建築は2020年から2022年の間に28%増加し、耐災害性仮設住宅の政府契約は同期間に35%増加。

日本は高齢化と労働人口の減少により著しい労働力不足に見舞われており、建設部門に課題をもたらしています。プレハブ建設は、現場での労働力の必要性を減らすことで解決策を提供します。作業の多くが工場で完結するため、これらのプロジェクトでは組み立て段階での作業員の数が少なくて済み、効率と品質を維持しながら労働力の制約に対処することができます。日本建設業連合会の報告によると、プレハブ工法は2022年に従来の工法と比較して現場労働力を45%削減。国土交通省のデータによると、2021~2022年のプレハブ建築の平均工期は在来工法より30%短縮され、同時にプロジェクトコストの25%削減を達成。

初期コストと投資の障壁が日本のプレハブ建築市場の成長を阻む?

プレハブ技術の採用に伴う高い初期コストと投資の障壁。プレハブ建築は、建設期間と人件費の削減を通じて長期的なコスト削減をもたらすことが多いものの、特殊な設備、先端材料、製造施設にかかる初期費用は相当なものになります。日本プレハブ建築協会によると、プレハブ製造施設の設置には2022年時点で平均25億円の投資が必要。国土交通省のデータによると、プレハブ部材の初期コストは、2020年の28%から縮小したものの、2022年には従来の部材より22%高い。中小建設企業は、建設機器・設備コストが市場参入の40%の障壁になると回答。

日本におけるプレハブ建築の採用には、文化的嗜好と社会的認識が大きく影響。伝統的に、日本社会は建築の美学と職人技に高い価値を置いており、多くのプレハブ建築の標準化された外観とは必ずしも一致しません。プレハブ建築には、在来工法に見られるような独自性や個性がないという認識があるのです。国民の認識と文化的嗜好。日本住宅不動産協会が2022年に行った調査によると、日本の住宅購入者の65%がプレハブ住宅よりも伝統的工法による住宅を好むことが判明。この調査ではまた、48%の購入希望者がプレハブ建物の寿命が短いと考えていることも明らかになりました。

カテゴリー別アキュメンス

コンクリートの高強度・高耐久性が成長を加速させる理由とは?

日本のプレハブ建築市場を支配しているのはコンクリート部門であり、その理由は強度、汎用性、費用対効果という他に類を見ない組み合わせにあります。コンクリートの高い強度と耐久性は、日本特有の地理的・気候的な課題に特に適しています。日本では地震や台風などの自然災害が頻繁に発生しますが、コンクリート構造物はこれらの力に対して高い耐性を持つため、住宅・商業用途の両方で安全性と信頼性を提供します。

さらに、コンクリートは非常に汎用性が高く、小規模な住宅から、橋、トンネル、高層ビルなどの大規模なインフラ開発まで、幅広いプロジェクトに使用することができます。このような適応性により、コンクリートは様々な分野におけるプレハブ建築の材料として好まれ、日本の都市と産業の発展に貢献しています。

コンクリート構造物の初期費用は代替材料に比べて高いかもしれませんが、長期的な利点はこれらの費用を上回ります。コンクリート建造物は一般的に、長期的なメンテナンスが少なくて済むため、長期的には大幅なコスト削減につながります。

住宅需要の増加と都市人口の増加が住宅セグメントの成長を促進する理由とは?

日本のプレハブ建築物市場を支配しているのは住宅分野であり、これは日本における住宅需要の高さに起因しています。日本では都市部の人口が増加しており、特に東京や大阪などの大都市圏では手頃な価格の住宅が不足しています。プレハブ建築は、こうした住宅問題に対処するための、より迅速で効率的、かつ費用対効果の高いソリューションを提供するため、開発業者や政策立案者にとってますます人気の高い選択肢となっています。

さらに、日本の高齢化は住宅セグメントの優位性に大きく寄与しています。高齢者の数が増加の一途をたどる中、高齢者向け居住施設や年齢に優しい住宅ソリューションに対するニーズが高まっています。プレハブ工法は、高齢化社会のニーズに合わせた特殊な住宅を迅速かつ効率的に建設することを可能にします。

政府の支援は、住宅分野の成長をさらに後押しします。日本政府はイニシアチブと政策を通じて、住宅目的でのプレハブ建築の採用を積極的に推進しています。こうした施策には、財政的な優遇措置、規制プロセスの合理化、持続可能な建設手法の推進などが含まれ、市場の信頼を高め、採用を加速させています。

国・地域別アクメンス

厳しい土地制約と高い不動産価格が東京の日本プレハブ建築市場の成長を加速?

東京は、日本の首都であり、最も人口密度の高い都市として、著しい土地不足と法外な不動産価格に直面しています。こうした制約から、土地を最大限に活用し、コストを最小限に抑える効率的な建設ソリューションが急務となっています。プレハブ建築は、労働力と材料の無駄を削減しながら、限られたスペースで迅速な建設を可能にし、実用的な答えを提供します。 日本不動産研究所によると、東京の平均地価は2023年に1平方メートル当たり113万2,000円に達し、世界でも最も高価な不動産市場のひとつになります。建築可能な土地が割高になる中、プレハブ建築のスペース効率に優れた製造と現場での迅速な組み立ては大きな利点となります。東京都の報告によると、東京の総面積のうち都市開発が可能なのはわずか33%に過ぎず、効率的な建設手法の必要性が高まっています。

プレハブ工法、特に鉄筋コンクリートや高度なモジュラーシステムを使用した工法は、優れた構造的完全性と日本の厳格な建築基準法に準拠することで、このような需要に応えます。また、プレハブ工法は設計と組み立ての精度を高めることができるため、地震が頻発する中でも建物の安全性と耐久性を確保することができます。東京は日本で最も地震が多い地域のひとつであり、日本地震ハザード情報センターによると、今後30年間に70%の確率で大地震(マグニチュード7以上)が発生するとされています。東京のプレハブ建築は、厳しい耐震基準を満たす必要があります。日本プレハブ建築協会によると、最近のプレハブ建築は、大地震の際、従来の工法に比べ1.5~2倍の耐震性を示しているとのことです。

大阪の強固な産業基盤と熟練労働力が日本のプレハブ建築市場の成長を押し上げる?

大阪は、高度な生産技術と熟練労働力を利用できる強固な産業基盤を有しており、高品質のプレハブ部材の効率的な製造を可能にしていることから、予測期間中、日本のプレハブ建築物市場で最も速い成長が見込まれます。技術革新と自動化に重点を置く同市は、モジュール式およびプレハブ式建築ソリューションに対する需要の高まりに対応する能力をさらに強化しています。大阪府統計局によると、大阪府には38,000を超える製造事業所があり、産業用プレハブ構造に対する持続的な需要が生まれています。関西イノベーションパークの報告によると、2023年の新規産業建設プロジェクトの42%がプレハブ部品を利用しています。この地域の製造業は2020年から2023年の間に15%成長し、迅速な展開が可能な産業施設に対する需要を促進しています。

世界有数の港湾と交通網を持つ同市は、国内外を問わず、プレハブ建築資材や部品のシームレスな移動を促進します。この物流の優位性は、輸送コストとリードタイムを削減し、大阪とその周辺地域で事業を展開するデベロッパーや請負業者にとって、プレハブ建築をより魅力的な選択肢にしています。国土交通省によると、日本第3位のコンテナ港である大阪港の2023年の取扱量は230万TEU。このような物流ハブの拡大により、プレハブ倉庫や配送センターの需要が高まっています。大阪港管理局によると、2023年に新設される物流施設の65%でプレハブ建築システムが採用され、従来の工法に比べて平均建設期間が40%短縮されます。

競争環境

日本のプレハブ建築市場の競争環境はダイナミックで進化しています。技術革新に成功し、製品を差別化し、変化する市場の需要に適応できる企業は、この競争環境で成功を収める可能性が高い。

企業は、多様な地域の膨大な人口にサービスを提供するため、製品ラインの革新に注力しています。日本のプレハブ建築市場で事業を展開している著名な企業には、以下のようなものがあります:

-

- Sekisui House

- Daiwa House Group

- Panasonic Homes Co

- Toyota Housing Corporation

- Orienthouse Co., Ltd

- Kawada Industries, Inc.

- Misawa Homes

- Shimizu Corporation

- Toda Corporation

- Zenitaka Corporation

最新の動き

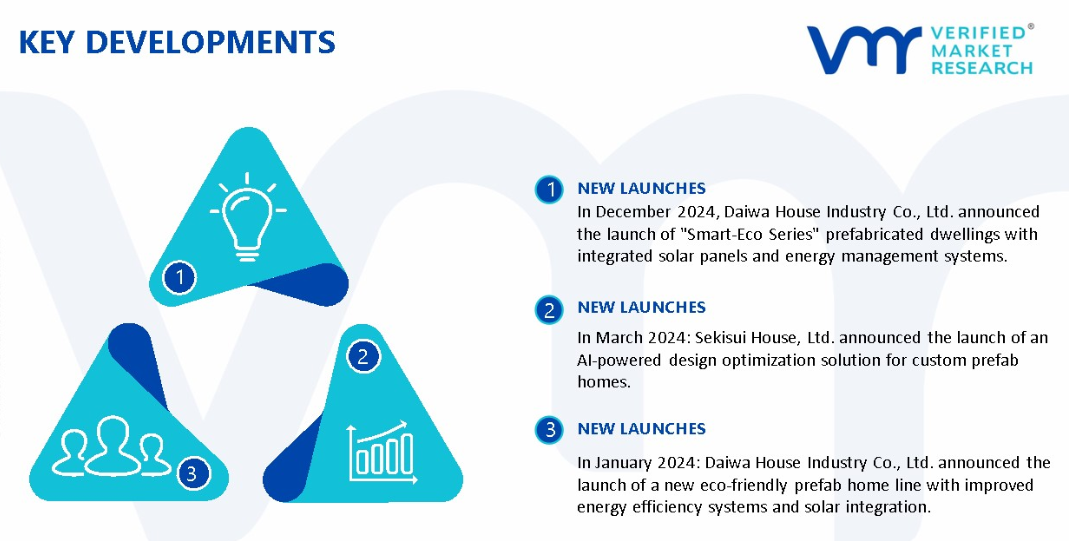

- 2024年12月:大和ハウス工業が、太陽光パネルとエネルギーマネジメントシステムを一体化したプレハブ住宅「スマートエコシリーズ」の発売を発表。

- 2024年3月 積水ハウス(株)が、AIを活用したプレハブ注文住宅の設計最適化ソリューションを発表。

- 2024年1月 大和ハウス工業(株)が、太陽光発電システム搭載の環境配慮型プレハブ住宅の発売を発表。

日本のプレハブ建築市場:カテゴリー別

種類別

- コンクリート

- ガラス

- 金属

- 木造

- 木材

用途

- 住宅

- 商業施設

地域

- 東京

- 関東

- 大阪

- 東北

1. はじめに

– 市場の定義

– 市場セグメンテーション

– 調査方法

2. エグゼクティブサマリー

– 主な調査結果

– 市場概要

– 市場ハイライト

3. 市場概要

– 市場規模と成長の可能性

– 市場動向

– 市場促進要因

– 市場抑制要因

– 市場機会

– ポーターのファイブフォース分析

4. 日本のプレハブ建築市場:種類別

– コンクリート

– ガラス

– 金属

– 木材

– 木造

5. 日本のプレハブ建築物市場:用途別

– 住宅

– 商業用

6. 地域別分析

– 東京

– 関東

– 大阪

– 東北

7. 市場ダイナミクス

– 市場促進要因

– 市場の抑制要因

– 市場機会

– COVID-19が市場に与える影響

8. 競争環境

– 主要プレイヤー

– 市場シェア分析

9. 企業プロフィール

• Sekisui House

• Daiwa House Group

• Panasonic Homes Co

• Toyota Housing Corporation

• Orienthouse Co., Ltd

• Kawada Industries, Inc.

• Misawa Homes

• Shimizu Corporation

• Toda Corporation

• Zenitaka Corporation

10. 市場の展望と機会

– 新たな技術

– 今後の市場動向

– 投資機会

11. 付録

– 略語リスト

– 出典と参考文献

❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖