❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖

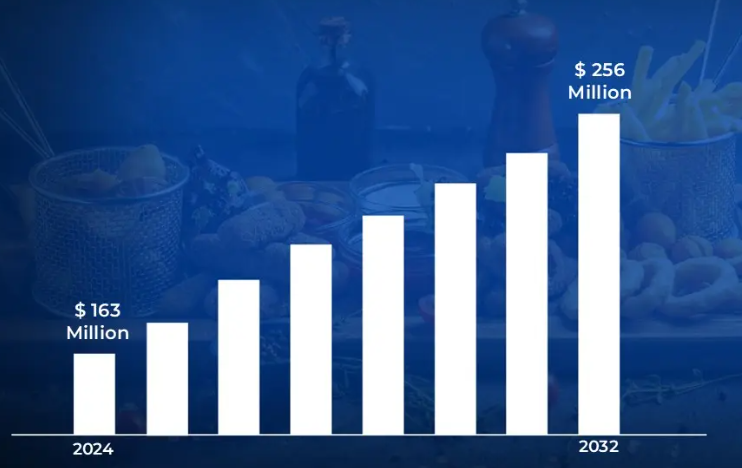

日本の食品用乳化剤の市場規模と予測

日本の食品用乳化剤市場規模は、2024年に1億6,300万米ドルと評価され、2026年から2032年までの年平均成長率は5.8%で 、2032年には 2億5,600万米ドルに達すると予測されています。

食品乳化剤は、油と水のように通常は混ざり合わない2つ以上の成分の混合を助ける物質です。これらの成分間の表面張力を低下させることにより、混合物を安定させ、分離を防ぐ働きをします。乳化剤は、卵黄や大豆由来のレシチンのように天然由来のものや、モノグリセリドやジグリセリドのように合成的に製造されたものがあります。これらの化合物は、食感、一貫性、保存性を高めるために、食品加工において一般的に使用されています。

乳化剤は、マーガリン、マヨネーズ、アイスクリーム、焼き菓子、代替乳製品などの食品において重要な役割を果たしています。乳化剤はチョコレートの滑らかさを向上させ、冷菓の結晶化を防ぎ、パンの生地の安定性を高めます。さらに、少ない油分でクリーミーなテクスチャーを維持することで、低カロリーのスプレッドやドレッシングの脂肪分を減らすのに役立ちます。さまざまな保存条件下で製品の品質を保持する乳化剤の能力は、食品産業において不可欠なものとなっています。

消費者がクリーンラベル、植物由来、機能性食品を好むにつれ、食品用乳化剤の需要は増加すると予想されます。海藻や植物タンパク質抽出物のような天然乳化剤の技術革新は、合成の代替品として人気を集めています。さらに、食品科学の進歩に伴い、乳化剤は栄養吸収を改善し、持続可能で環境に優しい食品加工法を開発する上で、その潜在的な役割が研究されています。乳化剤の将来は、機能性、健康効果、環境持続可能性のバランスにかかっています。

日本の食品用乳化剤市場のダイナミクス

日本の 食品用乳化剤市場を形成している主な市場ダイナミクスは以下の通り:

主な市場促進要因

- 高齢化社会と健康志向の消費者: 特殊な乳化剤を必要とする機能性食品の需要は、日本の急速な高齢化が牽引しています。日本統計局によると、2022年には日本の人口の29.1%が65歳以上となり、この数字は2040年までに35.3%に上昇する見込み。この人口動態の変化により、高齢者向けに食感を改良した食品や、健康に役立つ機能性食品における乳化剤の需要が高まっています。日本健康・栄養食品協会によると、日本の機能性食品市場は2023年に2兆8,600億円(約191億ドル)に達すると予想され、2019年からの年間成長率は4.8%。その結果、特殊な乳化剤の需要増加が確認されています。

- 加工食品産業の成長: 日本の加工食品分野、特に簡便性と調理済み食品分野での継続的な成長が、乳化剤の使用量増加に寄与しています。経済産業省(METI)によると、日本の加工食品産業の生産額は2023年に前年比3.2%増の24兆7,000億円(約1,650億ドル)に達します。日本食糧新聞によると、チルド惣菜市場は2023年に7.5%拡大し、特に食感と保存性を維持するために乳化剤を必要とする製品の伸びが大きい。

- クリーンラベルと天然素材の動向:日本の消費者の間では、天然素材を使用したクリーンラベル製品に対する嗜好の高まりが見ら れます。消費者庁の調査によると、日本の消費者の68%は食品ラベルの添加物や原材料をチェックしており、72%は天然原材料を使用した製品を好んでいます。農林水産省の報告によると、日本におけるオーガニック食品の売上高は2023年に8.3%増加し、1,850億円(約12億ドル)に達します。その結果、大豆レシチンや米ぬかなど、植物由来の天然乳化剤に対する需要が生まれています。

主な課題

- 高齢化と食生活ニーズの変化: 日本の急速な高齢化により、食生活のニーズや食の嗜好が大きく変化しています。日本統計局によると、2023年9月には日本の人口の29.1%が65歳以上となり、世界一の高齢化社会となる。その結果、食品乳化剤メーカーには、飲み込みやすい食感や栄養強化処方など、高齢者の消費パターンに適した製品の開発が求められ、課題が突きつけられています。

- 厳しい規制環境: イノベーションと市場参入は、世界で最も厳しいとされる日本の厳しい食品添加物規制の枠組みによって妨げられてきた。厚生労働省によると、日本では約400品目の食品添加物しか認められていないのに対し、米国では約3,000品目。これは、技術革新と市場参入に大きな障壁をもたらします。日本の食品衛生法は広範な安全性評価を義務付けており、承認プロセスには通常、他の先進国市場より3~5年長くか かる。

- クリーンラベル製品に対する消費者の需要の高まり: クリーン・ラベル製品や自然派製品に対する需要の高まりは、日本の消費者からも表明されている。2022年に消費者庁が実施した調査によると、日本の消費者の78%が成分表示を定期的にチェックしており、64%が人工添加物の少ない製品を好んでいます。農林水産省(MAFF)の市場データによると、この傾向は従来の乳化剤メーカーに難題を突きつけています。

主な傾向

- クリーンラベルと天然乳化剤への移行: 日本の厚生労働省は、2020年から2023年にかけて植物由来の天然食品乳化剤の承認が27%増加すると報告。この傾向は、食品の安全性に関する消費者の意識の高まりと、クリーン・ラベル製品への嗜好によってもたらされています。より広範な持続可能性目標の一環として、製造業者は大豆レシチンやヒマワリレシチンのような植物由来の乳化剤にシフトするよう奨励されてきました。

- 植物由来の食品用途への需要の高まり: 日本食品工業協会は、2021年から2023年にかけての日本の植物由来食品セクターの年間成長率15%を指摘しており、乳化剤の製品処方への利用が増加しています。植物由来の製品メーカーによる乳化剤の使用は、この期間に乳製品代替品や肉類似品の食感や構造安定性を高めるために約22%増加しました。この傾向は、持続可能な代替タンパク質源の技術革新を促進する政府の「グリーン・フード・システム戦略」によって強化されています。

- 健康食品向けの特殊機能性乳化剤の採用: 日本健康・栄養食品協会は、機能性食品に使用される特殊乳化剤市場の2023年の成長を18.5%と予測。この市場拡大の背景には、日本統計局の報告によると65歳以上の高齢者が人口の29%近くを占めるという日本の高齢化があります。その結果、消化の改善、心臓の健康、認知機能のサポートなど、特定の健康上の利点を提供する食品に対する需要が生まれ、栄養豊富な製品の強化や食感の変更を可能にする乳化剤が必要とされています。

日本の食品用乳化剤市場の地域分析

日本の食品用乳化剤市場についてのより詳細な地域分析は以下の通りです。

東京:

- 東京大都市圏は、その大規模な食品製造基盤と人口密度により、日本の食品用乳化剤市場を支配しています。日本最大の都市である東京は、首都圏に約3,740万人の人口を擁し、日本の総人口の30%近くを占めているため、乳化剤を含む加工食品の需要が非常に大きい。

- 東京都が2023年の年次報告書で発表した経済統計によると、東京都には日本の食品加工企業の40%以上が集中しています。東京を拠点とする食品メーカーの年間生産額は約4兆2,000億円(約280億ドル)。同地域の乳化剤消費量は年間2万5,000~3万トンと推定され、これは全国消費量の約45%に相当。

大阪

- 食品乳化剤市場における大阪の急成長は、主要な食品製造拠点としての地位と、関西地域における戦略的立地によるものです。大阪府経済部によると、大阪の食品加工産業の生産高は2023年に7.3%増加し、全国平均の4.1%を上回ります。経済産業省によると、大阪の食品添加物メーカーの生産能力は2022年から2024年の間に12.5%増加し、このうち乳化剤が約28%を占めています。

- 日本貿易振興機構(JETRO)の報告によると、2023年に大阪は食品技術革新のために423億円の投資を受け、そのうちの約118億円が乳化剤の研究・生産に充てられました。これは前年比15.2%増で、東京を上回っています。

日本の食品用乳化剤市場のセグメンテーション分析

日本の食品用乳化剤市場は種類、用途、地域別に区分されます。

日本の食品用乳化剤市場、種類別

- レシチン

- モノグリセリド

- ジグリセリド

- 誘導体

- ソルビタンエステル

種類別では、レシチン、モノグリセリド、ジグリセリド、誘導体、ソルビタンエステルに分類されます。レシチンが主要セグメント。レシチンは天然由来で汎用性があり、価格も手ごろなため広く使用されています。レシチンは大豆とヒマワリの種から抽出され、焼き菓子、マーガリン、チョコレート、サラダドレッシングの原料として人気があります。レシチンは食感を改善し、エマルジョンを安定化させ、製品の保存期間を延長する能力があり、市場の優位性に貢献しています。レシチンはクリーンラベルや自然食品への利用が拡大しており、市場での地位を強化しています。

日本の食品用乳化剤市場、用途別

- ベーカリー

- 菓子

- 乳製品・冷凍食品

- 食肉

- 家禽類

- シーフード

- 飲料

日本の食品用乳化剤市場は、用途別にベーカリー、菓子、乳製品・冷凍食品、食肉、食鳥、シーフード、飲料に区分されます。ベーカリー分野は、食感、鮮度、保存性を向上させるために焼き菓子に乳化剤が広く使用されているため、市場を支配しています。乳化剤は、日本の主食であるパン、ケーキ、ペストリーなどの製品に望ましい一貫性を生み出すために不可欠です。高品質で利便性の高いベーカリー製品に対する消費者の需要や、製品の品質を維持しながら脂肪含有量を削減する技術革新が、このセグメントの優位性を支えています。日本のベーカリー産業が新しいトレンドやより健康的な代替食品によって進化するにつれ、食品用乳化剤の需要は引き続き高くなっています。

日本の食品用乳化剤市場、地域別

- 東京

- 大阪

地域別に見ると、日本の食品用乳化剤市場は大阪と東京に区分されます。東京大都市圏は大規模な食品製造基盤と人口密度により、日本の食品用乳化剤市場を支配しています。東京は日本最大の都市であり、首都圏には約3,740万人が住んでおり、日本の総人口の30%近くを占めているため、乳化剤を含む加工食品の需要が非常に大きい。

主要プレーヤー

日本食品乳化剤市場」調査レポートは、世界市場に重点を置いた貴重な洞察を提供します。 市場の主要プレイヤーは、Cargill Inc., DowDuPont, BASF SE, Lonza Group, Mitsubishi Chemical Food Corporation, Kao Corporation, Ingredion Incorporated, ADM (Archer Daniels Midland) Company, Sakura Fine Chemicals, and Sumitomo Chemical Co., Ltd.です。

また、当社の市場分析では、このような主要企業のみを取り上げたセクションを設け、アナリストが製品のベンチマーキングやSWOT分析とともに、すべての主要企業の財務諸表に関する洞察を提供しています。競争環境のセクションには、上記のプレイヤーの主要な開発戦略、市場シェア、世界市場ランキング分析も含まれています。

日本の食品用乳化剤市場の最新動向

- 2024年9月、カーギル社は日本特有の食品用途に合わせた植物由来の乳化剤「NatureBlend」シリーズを発売。同社は日本の食品加工業者からの需要増に対応するため、大阪の生産施設の拡張に86億円を投資し、製造能力を35%増強。

- 2024年2月、三菱化学食品株式会社は、持続可能な資源に由来する植物由来の乳化剤を含む新しい「エコエミュール」製品ラインを発表し、日本の食品乳化剤市場に大きく進出しました。

1. はじめに

– 市場の定義

– 市場セグメンテーション

– 調査方法

2. エグゼクティブサマリー

– 主な調査結果

– 市場概要

– 市場ハイライト

3. 市場概要

– 市場規模と成長の可能性

– 市場動向

– 市場促進要因

– 市場抑制要因

– 市場機会

– ポーターのファイブフォース分析

4. 日本の食品用乳化剤市場:種類別

– レシチン

– モノグリセリド

– ジグリセリド

– 誘導体

– ソルビタンエステル

5. 日本の食品用乳化剤市場:用途別

– ベーカリー

– 菓子

– 乳製品・冷凍食品

– 食肉

– 家禽類

– シーフード

– 飲料

6. 地域分析

– 東京

– 大阪

7. 市場ダイナミクス

– リスボン首都圏

– ポルトガル北部(ポルト、ブラガ、アヴェイロ)

– ポルトガル中部(コインブラ、レイリア、ヴィゼウ)

– アレンテージョ地方

8. 競争状況

– 主要プレーヤー

– 市場シェア分析

9. 企業プロフィール

• Cargill Inc.

• DowDuPont

• BASF SE

• Lonza Group

• Mitsubishi Chemical Food Corporation

• Kao Corporation

• Ingredion Incorporated

• ADM (Archer Daniels Midland) Company

• Sakura Fine Chemicals

• Sumitomo Chemical Co., Ltd.

10. 付録

– 略語一覧

– 出典・参考文献

❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖