❖本調査レポートの見積依頼/サンプル/購入/質問フォーム❖

日本の主要家電製品市場評価 – 2024-2031

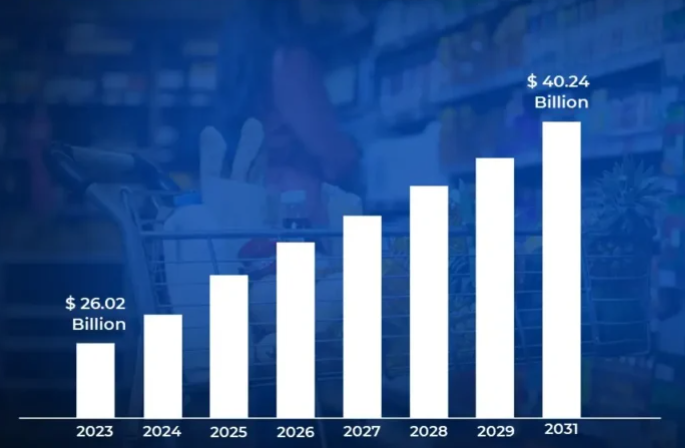

高齢者人口の増加に伴い、自動化され、使いやすく、日常業務を簡素化できる家電製品に対する需要が高まっています。そのため、高齢者人口の増加により、市場規模は2023年に260億2,000万米ドルを突破し、2031年には402億4,000万米ドルに達する見込みです。

家庭の改築や改善に対する関心の高まりが、日本における新型家電の需要を大きく促進しています。より多くの消費者が居住空間のアップグレードと近代化に投資する中、こうした最新のインテリアを補完し、強化する家電製品に対するニーズが急増しています。そのため、リフォームと住宅改修により、2024年から2031年までの年平均成長率は5.6%に達します。

日本の主要家電市場 定義・概要

調理や掃除、保存食など、家事をサポートするために欠かせない家電製品。これらの家電製品は現代の生活に欠かせないものであり、日常業務に必要な時間と労力を大幅に削減します。大きく分けて、小型家電、大型家電、家電製品の3つに分類され、それぞれ家庭内での用途が異なります。

大型家電には、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機、食器洗い機、コンロ、給湯器などがあります。これらの機器は通常、電気、ガス、またはその両方を動力源としており、さまざまなニーズに対応する汎用性の高いソリューションを提供しています。例えば、冷蔵庫は最適な温度を保つことで食品の保存を可能にし、洗濯機や乾燥機は洗濯作業を簡素化します。コンロ、電子レンジ、IH調理器は効率的な調理に欠かせません。

先進技術は主要な家電製品をさらに変貌させ、よりエネルギー効率に優れ、持続可能で環境に優しいものにしています。最新の家電製品には、スマートテクノロジーを含む革新的な機能が搭載されており、遠隔操作、エネルギー監視、ユーザーエクスペリエンス向上のためのパーソナライズされた設定が可能です。初期投資は高くつくかもしれませんが、長期的な効率性、耐久性、時間節約能力により、現代の家庭には欠かせない資産となっています。

省エネ意識が日本の主要家電市場の成長を加速させる?

エネルギー効率重視の高まり 環境維持に対する意識の高まりとエネルギーコストの上昇により、日本の消費者はエネルギー効率の高い家電製品を選ぶようになっています。これらの製品は電力消費を抑え、家庭の光熱費削減に貢献するため、省エネルギーが高く評価される市場では特に魅力的です。経済産業省(METI)によると、エネルギー効率の高い家電製品の売上は2020年から2022年にかけて28%増加。省エネ家電に対する政府の補助金制度により、2022年には約250万世帯が家電製品を更新し、2021年から15%増加しました。

スマートホーム技術の急速な普及。モノのインターネット(IoT)の普及が進むにつれ、消費者の家庭へのスマート家電の導入が進んでいます。これらの装置は利便性、接続性、自動化を提供し、ユーザーは家電製品を遠隔で制御・監視し、設定をカスタマイズし、全体的な効率を向上させることができます。電子情報技術産業協会の報告によると、スマート家電の販売台数は2020年から2022年にかけて42%増加し、2023年には主要家電の販売台数の約35%をコネクテッド家電が占めるようになります。スマート冷蔵庫と洗濯機が最も伸び、販売台数は56%増。

原材料費の高騰が日本主要家電市場の成長を妨げる?

原材料・部品コストの上昇。世界的なサプライチェーンの混乱、原材料費の変動、半導体のような主要部品の不足が続く中、家電メーカーは生産コストの上昇に直面しています。これは利益率に直接影響し、消費者にとっては小売価格の上昇につながり、特に価格に敏感な層にとっては家電製品の値ごろ感が制限される可能性があります。日本家電小売協会の報告によると、主要家電製品の平均小売価格は、製造コストの上昇により2021年から2023年の間に15.2%上昇し、同期間の販売台数は12%減少しました。

さらに、厳しいエネルギー効率規制とリサイクル要件が家電メーカーに課題を突きつけています。日本は、エネルギー消費と廃棄物管理に関して世界で最も厳格な基準を設けており、メーカーは研究、開発、コンプライアンスに投資する必要があります。こうした規制は技術革新と持続可能性を推進する一方で、製造コストを上昇させ、製造工程を複雑化させ、利幅をさらに圧迫する。環境省の報告によると、製造業者のコンプライアンス・コストは2020年から2022年にかけて23%増加し、企業は環境基準を満たすために年間平均8億5,000万円を費やすことになります。これは生産コストの7.5%増につながり、市場競争力に影響を与えます。

カテゴリー別アキュメンズ

スマートテクノロジーへの需要の高まりが冷蔵庫セグメントの成長を加速?

冷蔵庫分野は、スマートテクノロジーを搭載した先進モデルへの需要の高まりによって、日本の主要家電製品市場を支配しています。最新の冷蔵庫は、温度制御システム、エネルギー効率の高い設計、ユーザーが遠隔で家電製品を監視・管理できるスマート接続オプションなどのイノベーションを備えています。これらの進歩は、利便性、省エネ、最適な食品保存を求める消費者の嗜好の高まりに対応しています。冷蔵庫へのIoT技術の統合は、これらの電化製品がより高い機能性と強化されたユーザー体験を提供するため、引き続き市場を牽引すると予想されます。

さらに、日本では健康的な食生活を求める傾向が強く、砂糖、塩分、脂肪の摂取量を減らすために家庭料理を選ぶ消費者が増えています。このような消費者行動の変化により、新鮮な食材を最適な状態で保存できる、より大型で高度な冷蔵庫への需要が高まっています。生活水準の向上に重点を置く家庭部門が冷蔵庫販売の主な原動力であることに変わりはなく、日本の家電市場における同部門の優位性はさらに強固なものとなっています。

専門店の台頭が専門店の成長を急成長させた理由とは?

日本の主要家電市場を席巻している専門店。研修を受けた販売スタッフが専門的な知識を提供し、消費者一人ひとりのニーズに基づいたアドバイスや商品の提案を行います。冷蔵庫、洗濯機、エアコンのどれを選ぶにしても、顧客はスタッフの専門知識を頼りに、十分な情報を得た上で決断することができます。このようなレベルの個別サービスは、日本のような市場において特に価値があります。

これらの店舗では通常、ブランド、モデル、価格帯の多様なセレクションを取り揃えており、顧客は購入前にさまざまな選択肢を比較することができます。この多様性により、消費者は、サイズ、デザイン、エネルギー効率、先進技術など、自分の好みに最も適した家電製品を見つけることができるのです。

国・地域別市場規模

高い人口密度と都市化が日本の主要家電市場の成長を加速する東京の市場特性とは?

東京は、都市部の人口密度が高く、さまざまな家電製品に対する大規模かつ安定した需要を生み出していることから、日本の主要家電市場を支配しています。日本の首都であり、最も人口の多い都市である東京には、相当数の世帯があり、それぞれが日常生活を支えるために必要不可欠な家電製品を必要としています。住宅・商業ともに人口密度が高いため、都市生活に対応した効率的で高度な家電製品に対するニーズが高まっており、市場全体の成長を牽引しています。総務省によると、関東は2022年時点で日本の都市世帯の約38%を占めています。この地域では、2020年から2022年にかけて新しい世帯が15.3%増加し、これらの世帯の72%が最初の1年間に少なくとも3つの主要家電製品を購入します。

さらに、東京の高度なデジタル・インフラは、家電製品のオンライン販売を促進する上で重要な役割を果たしています。インターネットが広く普及し、ハイテクに精通した人口が多い東京は、家電製品を提供するEコマース・プラットフォームにとって理想的な市場です。消費者はブラウジングや購入、宅配便の受け取りなどの利便性からオンラインストアを利用するようになっており、デジタル家電の売上増加につながっています。電子情報技術産業協会の報告によると、関東における主要家電製品のeコマース売上は2020年から2023年にかけて45%増加し、オンラインでの購入は関東における家電製品売上全体の32%を占め、これは全国で最も高い割合です。

都市再開発プロジェクトが関西の主要家電市場の成長を加速?

日本の主要家電市場において、関西が最も急成長すると予想されるのは、関西全域で行われている大規模な都市再開発事業です。大阪、京都、神戸のような都市で大規模な活性化と再開発が行われているため、近代的な住宅や商業スペースに対する需要が高まっています。都市再生はまた、消費者や企業が持続可能性と近代化を優先するため、エネルギー効率の高いハイテク家電の需要にも貢献しています。大阪府開発局によると、2022年には4万5,000戸以上の住宅が改築または新築され、その85%が家電製品の全面的な交換を必要としています。リフォーム1戸当たりの主要家電製品への平均支出額は4312.39米ドルに達し、2020年から22%増加。

関西の堅調な製造業は、生産と消費の両方に影響を及ぼし、この地域の家電市場で重要な役割を果たしています。特に電子機器と家電製品において、この地域の確立された産業基盤は、高品質な製品の安定供給を保証しています。その結果、関西の消費者にとっても企業にとっても家電製品がより身近なものとなり、関西の家電製品導入におけるリーダーシップに貢献しています。関西経済連合会の報告によると、地元の家電製造業は2020年から2022年にかけて18%増加し、地域ブランドが地元市場シェアの42%を獲得。このような製造業の存在は、他地域と比較して平均小売価格の15%引き下げにつながりました。

競争環境

日本の主要家電市場はダイナミックで競争の激しい市場です。成功するためには、企業は進化する消費者の嗜好に適応し、イノベーションと持続可能性を優先し、この厳しい市場で成功するために強力なブランド・エクイティを構築する必要があります。

企業は、多様な地域の膨大な人口に対応するため、製品ラインの革新に注力しています。日本の主要家電製品市場で事業を展開している著名な企業には、以下のような企業があります:

Sharp Corporation, Mitsubishi Electric, Rinnai, Zojirushi, Toshiba, Haier, Panasonic, Akai, Hitachi, Samsung.

最新の動向:

- 2024年3月、パナソニックはグーグルとの戦略的合意を発表し、AIを搭載したスマート家電を拡大。また、日本のスマート家電市場シェアの24%を獲得。

- 2023年12月、日立製作所はエネルギー効率の高い家電製品を含む「グリーンライフソリューション」製品群の発売を発表。日立製作所は、この環境に優しいプロジェクトを推進するため、製造設備の改善に9500万米ドルを投資。

- 2023年10月、シャープ株式会社は東芝の家電製品部門を2億2,000万米ドルで買収すると発表。

日本の主要家電製品市場:カテゴリー別

種類別

- 主要家電製品

- 小型家電

- スマート家電

流通チャネル

- スーパーマーケット/ハイパーマーケット

- 専門店

- メーカー店舗

- Eコマース

地域

- 東京

- 関東

- 大阪

- 東北

1 日本主要家電市場の紹介

1.1 市場の紹介

1.2 レポートのスコープ

1.3 前提条件

2 エグゼクティブサマリー

3 検証市場調査の調査方法

3.1 データマイニング

3.2 バリデーション

3.3 一次インタビュー

3.4 データソース一覧

4 国内主要家電製品の市場展望

4.1 概観

4.2 市場ダイナミクス

4.2.1 推進要因

4.2.2 抑制要因

4.2.3 機会

5 日本の主要家電製品市場:種類別

5.1 概要

5.2 主要家電製品

5.3 小型家電

5.4 スマート家電

6 日本主要家電製品市場:流通チャネル別

6.1 概要

6.2 スーパーマーケット/ハイパーマーケット

6.3 専門店

6.4 メーカー店舗

6.5 Eコマース

7 日本主要家電製品市場:地域別

7.1 概要

7.2 アジア太平洋地域

7.2.1 日本

7.2.1.1 東京

7.2.2.2 関東

7.2.3.3 大阪

7.2.4.4 東北

8 日本主要家電市場の競争環境

8.1 概要

8.2 各社市場ランキング

8.3 主要開発戦略

9 企業プロファイル

9.1 シャープ株式会社

9.1.1 概要

9.1.2 業績

9.1.3 製品展望

9.1.4 主要な開発

9.2 三菱電機

9.2.1 概要

9.2.2 業績

9.2.3 製品展望

9.2.4 主な展開

9.3 リンナイ

9.3.1 概要

9.3.2 業績

9.3.3 製品展望

9.3.4 主な展開

9.4 象印

9.4.1 概要

9.4.2 業績

9.4.3 製品展望

9.4.4 主な展開

9.5 東芝

9.5.1 概要

9.5.2 業績

9.5.3 製品展望

9.5.4 主な展開

9.6 ハイアール

9.6.1 概要

9.6.2 業績

9.6.3 製品展望

9.6.4 主な展開

9.7 パナソニック

9.7.1 概要

9.7.2 業績

9.7.3 製品展望

9.7.4 主な展開

9.8 アカイ

9.8.1 概要

9.8.2 業績

9.8.3 製品展望

9.8.4 主な展開

9.9 日立

9.9.1 概要

9.9.2 業績

9.9.3 製品展望

9.9.4 主な展開

9.10 サムスン

9.10.1 概要

9.10.2 業績

9.10.3 製品展望

9.10.4 主要開発

10 主要開発

10.1 製品上市/開発

10.2 合併と買収

10.3 事業拡大

10.4 パートナーシップと提携

11 付録

11.1 関連研究

❖本調査資料に関するお問い合わせはこちら❖